- 給料を少しでも高くもらいたい

- 給料が多くもらえる方法を知りたい

- 転職するなら今より高いポジションではたらきたい

次の転職先ではすこしでも給料を上げたいよね?!

そのカギとなるのが、

面接での自己PRや実績のアピールなんだ!

外食の業界用語をうまく組み合わせる事できみの実績を最大化させることが出来る。

そうすれば2倍の評価。いや

2倍の待遇になることだって不可能じゃない。

よく使う用語から並べているけど

部分的に知りたい方は目次から選んでね!

ホテルから外食チェーン希望

初めまして、NOBUさん。よろしくお願いします!

まかせてね!目次からも探せるよ。

そのあとにぼくの紹介と経歴を載せてるよ。

移動中に便利でCM無し!音声だけのながら聞き(19分)でも内容がわかるよ↓

目次

| ら行 | わ行 | ||

|---|---|---|---|

| 利益率 | |||

- 18歳大手○調理師専門学校

学校で学びながら、夕方~夜イタリアンでバイト 3人の住み込み生活を1年間

その後同系列店などでホール接客や副料理長として勤務

- 24歳イタリア料理留学

トスカーナを皮切りにに学生ビザ更新を経てちょうど2年間 10店舗以上経験

- 26歳帰国後 地元イタリアンへ就職

特化型エージェントを利用

8か月で退社

8か月で退社 - 27歳食品メーカーへ転職成功

転職エージェントを利用し1発採用

- 29歳結婚

のちにマイホーム建設

- 現在勤務継続 課長クラス

完全週休2日制・有給休暇100%取得・福利厚生充実・国内外社員旅行あり

転職を検討するなら、

ぼくも利用した

「フーズラボ」がおすすめ。

【フーズラボがおすすめな理由】

- 完全無料

- 忙しいあなたの代わりに希望案件を探してくれる

- ブラック企業を排除

- 書類・面接をフルサポート

- スカウト機能で好待遇が期待できる

- ↑だから面接に集中できる

人手不足の影響で、どの業界も転職しやすくなってる。

ただし、

ホワイト企業や人気企業の内定を勝ち取るのは簡単じゃないんだ。

そこで効果的なのが、

面接時に業界用語をさりげなく使いながら実績をアピールすること。

深い知識があると認識してもらって

「どんな仕事をしてくれるんだろう」と

期待を持たせることが採用に直結する。

そうすることで、

「月にこのくらいは欲しいです」

と、強気で言えるってわけ。

面接で使える1フレーズも添えてるから是非実践してみてね!

ホテルから外食チェーン希望

確かに、人気の職場ってなかなか出てないですね…

誰でも入れる職場じゃなく

少しハードルが高い職場を目指していこう!

その為に面接の自己PRはすごく重要なんだ。

売上高

飲食でいう売上高は、お客さんが支払った合計金額のこと。

計算式は

売上高=客単価×客数

売上高が高いと、繁盛店っていうのは何となくわかるよね?!

でも、仕入れコストや人件費を引いた利益がどれくらいあるかも重要なんだ。

売上が高くても、コストがかかりすぎて利益が少ない場合だってある。

そのことを

- 粗利益→ 食材コストを差し引いた後の利益で、「儲けの基礎」

- 純利益(営業利益)→ 食材コストだけじゃなく、運営にかかる費用をすべて引いた利益「正確な儲け」

と言うんだけど、この2つを踏まえた上で考える必要があるんだ。

面接で使える一言例文…

売上高は平均103%の伸びを達成しましたが、従業員には純利益の重要性を意識してもらうことを徹底しました。

粗利益

売上から食材などの原価を引いた金額のこと。

計算式は

粗利益=売上高−原価

たとえば、

- パスタを1皿1,500円で販売

- そのパスタの原価(麺、ソース、具材など)が500円

この場合、1皿あたりの粗利益は

1,500円−500円=1,000円

もし1日に100皿売れたら、 1,000円×100皿=100,000円(1日あたりの粗利益)ってことだね。

つまり粗利益は、

粗利益 = 売上から食材費を引いたお金

って覚えればOK。

「純利益」と混合しないように注意しよう!

わかりやすく違いを表にしているよ。

| 粗利益 | 純利益 | |

|---|---|---|

| 計算式 | 売上 - 原価 | 売上 - すべての経費 |

| 引かれるもの | 食材・仕入れコスト | 人件費・家賃・光熱費・税金などすべて |

| 例 | パスタ1皿1,500円の原価が500円 → 粗利益1,000円 | お店の売上から経費をすべて引いた後に残るお金 |

| ポイント | 本当の儲けの基礎となる利益 | 本当の儲け |

ホテルから外食チェーン希望

ざっくり同じだと思ってました…(/ω\)

同じ知識レベルで会話することはすごく大切になってくるんだ。

正しい用語と知識を身につけてレベルアップしよう!

面接で使える一言例文…

食事に行く時にはついメニューの粗利益を考えてしまいます。

純利益

売上からすべてのコストや経費を引いた後に残る最終的なお金のこと。

「粗利益」を「儲け」と考える人も多いんだけど、本当の儲けは「純利益」であらわすんだ。

計算式は

純利益=売上−(原価+人件費+家賃+光熱費+税金+その他すべての経費)

たとえば、

- 売上100万円

- 原価40万円(→ 粗利益60万円)

- 人件費30万円、家賃10万円、光熱費5万円、その他5万円の経費

純利益は → 10万円

内訳 :100万円 – (40万円 + 30万円 + 10万円 + 5万円+5万円) → 10万円

このたとえの場合だと

「粗利益が60万と多くても、経費がかかりすぎると純利益は少なくなる」という評価になる。

だから粗利と純利益は理解して使い分けることが大事なんだ!

純利益 =最終的に得る「本当の儲け」

と覚えておこう。

| 粗利益 | 純利益 | |

|---|---|---|

| 計算式 | 売上 - 原価 | 売上 - すべての経費 |

| 引かれるもの | 食材・仕入れコスト | 人件費・家賃・光熱費・税金などすべて |

| 例 | パスタ1皿1,500円の原価が500円 → 粗利益1,000円 | お店の売上から経費をすべて引いた後に残るお金 |

| ポイント | 本当の儲けの基礎となる利益 | 本当の儲け |

面接で使える一言例文…

私は他の従業員に対して、「粗利益」じゃなく「純利益」を意識するようにと日ごろから声をかけていました。

原価率(原価)

売上に対して「原価がどれくらいの割合を占めているか」を示す数字。

計算式は

原価率(%)=(原価÷売上)×100

例えば

パスタ1皿 1,500円 で売って、その原価(食材費)が 500円 の時

原価率=(500/1500)×100=33.3%

つまり「売上のうち33.3%が食材費に使われている」ってわけだね。

原価率の考え方として

- 原価率が高い → 利益が少なくなる

- 原価率が低い → 利益が多くなる

一般的には、飲食店の原価率は 30%前後 が理想とされてるんだ。

面接で使える一言例文…

前職では、原価率を30%から25%に抑えることを意識的に実施しました。

さらに、SNSを活用した結果、売上と利益をともに2割向上させることができました。

面接に集中できる環境を作ってくれるのが

フーズラボなんだ。

忙しいきみに変わって希望案件を探してくれるよ。

食材費

料理を作るために使う食材の仕入れにかかる費用のこと。

例として

パスタを作るのに「麺・ソース・チーズ」などを仕入れる

→ これが食材費

同じ価格で販売している場合、食材費が上がると利益は減る。

逆に食材費を見直して原価を下げれば利益は増える、ということなんだ。

FLコストであらわす時には「F=フード」として使うよ。

人件費率(人件費)

売上に対してどのくらい人件費がかかっているのかを示す指数。

計算式は

人件費率=(人件費÷売上高)×100

例えば

売上が 100万円 で、人件費が 30万円 だとしたら、

人件費率=(30万円/100万円)×100=30%

この場合だと、

人件費率は 30% 。つまり売上の30%がスタッフへの支払いに使われているってこと。

【人件費率のポイント】

- 人件費率が高すぎると、利益が減る可能性がある

- 飲食業界では、人件費率は 20〜30% が理想的

ホテルから外食チェーン希望

2つの視点があるってことですね?!

知らなかったです。

人件費は経費の中でも大きな割合を占めるから、

経営陣にとって重要な指標となっているよ。

面接で使える一言例文…

前職の店長時代、人件費軽減のため注文・支払いのデジタル化、調理器具の導入を進めました。

食材ロス率

仕入れた食材のうち、廃棄した割合を示す数字のこと。

計算式は

食材ロス率=(ロスした食材の費用/売上高)×100

たとえば

1ヶ月の売上が 100万円 で、そのうち 5万円 が無駄になったとすれば

食材ロス率=(5万円/100万円)×100=5%

この場合だと、

食材ロス率は 5% 、売上に対して5%がロスになっているってことだね。

ロス率の計算方法の比較表

| 計算方法 | 式 | 特徴 | 向いているケース | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 売上基準のロス率 | ロスした食材費 ÷ 売上高 × 100 | 売上に対して、どれくらいロスが発生したかを示す | 売上とロスのバランスを見たい場合 | 売上が変動するとロス率も変わるため、仕入れ効率の評価には不向き |

| 仕入れ基準のロス率 | ロスした食材費 ÷ 仕入れた食材総費用 × 100 | 仕入れた食材のうち、どれくらいロスしたかを示す | 仕入れの無駄を管理したい場合 | 売上の影響を受けにくいが、経営状況と直接結びつきにくい |

仕入れ基準の場合、食材ロス率は5%以下が良いとされてるんだ。

少しでも減らすためには

- ロスノートの作成

- 食材ロスの声掛け

- 適正な仕入れ

- 完食するための調理法など

これらを真剣に考える必要があるね。

面接で使える一言例文…

食材ロス率を少しでも減らせるようExcelでロス表を作り毎日共有しました。

その結果、ロス率を5%から3%以下に改善することに成功しました。

客単価

お客様が一度の購入で支払う平均金額のこと。

客単(きゃくたん)とも言われてるね。

計算式は

客単価=総売上金額/総顧客数

たとえば

1日の総売上が50万円で、総顧客数が100人であれば

客単価=500,000 円/100人=5,000 円

この場合だと、

客単価は5,000円 ってこと。

客単価は高い程いいとされているよ。

その手段はこんなかんじ

- 付加価値の高いメニュー

- こだわりの説明

- 高いレベルの接客サービス

- デザートや飲料とのセット提案

- アルコールの訴求

- SNSや広告の利用

この「客単価」を面接でどう表現すればいいんですか?!

客単価を上げるのは企業にとって大きな悩みの一つ。

だから、前職でどんなチャレンジをしてきたのかを知りたいんだよ。

面接で使える一言例文…

客単価を意識したメニュー作りと、その価値が伝わるようなキャンバやパワーポイントでPOP作りを頑張りました。

FL比率(FLコスト)

すごく大事な指針だからよく理解してね。

読み方はエフエルひりつ、またはエフエルコスト。

「食材費(Food Cost)フードコスト」と

「人件費(Labor Cost)レイバーコスト」を合わせた総コストのこと。

比率は売上に対しての割合を示している。

FLコストの構成

- 食材費(Food Cost):

- 仕入れた食材の費用、つまり、料理を作るために必要な原材料費。

- 人件費(Labor Cost):

- 店舗スタッフ(シェフ、ウェイター、調理補助など)の給与や福利厚生費などの労働にかかるコスト。

計算式は

FLコスト=食材費+人件費/売上×100

たとえば

- 1日の売上:50万円

- 食材費:15万円

- 人件費:10万円

FLコスト=15万円+10万円/50万円×100=50%

この場合だと、FLコストは50%ってわけだね。

【FL比率の見方】

- 一般的な目安は50~60%

- 65%を超えると危うい状態

- 55%以下だと健全な経営状態

この例で言えばFL比率は低いけど、バランスがすごく大事なんだ。

ポイントはこの2つ

- 高すぎるFL比率:利益率が低くなり、経営が難しくなる。

- 低すぎるFL比率:品質やサービスに悪影響が出る可能性がある。

FL比率は60%が目安でバランスが大事って覚えておこう!

面接で使える一言例文…

前職では、売上を維持したままFLコストを65%から50%台に改善することができました。

面接に集中できる環境を作ってくれるのが

フーズラボなんだ。

忙しいきみに変わって希望案件を探してくれるよ。

ABC分析

メニューの売上や利益を分析し、どの料理が重要なのかをランク付けする方法。

売上や利益の大きさによって、メニューをA・B・Cの3つのグループに分けるんだ。

ABC分析基本の見方

| ランク | 割合 | 特徴 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|---|---|

| Aランク(最重要) | 売上・利益の約70% | 一番売れている看板メニュー | 人気のパスタ、よく出るセットメニュー | 販促強化、メニューの目立つ場所に配置 |

| Bランク(準重要) | 売上・利益の約20% | そこそこ売れるがAほどではない | たまに注文が入るデザート、単品料理 | 改良・価格調整でAランクに近づける |

| Cランク(低重要) | 売上・利益の約10%以下 | ほとんど注文されない、利益が低い | あまり頼まれないドリンク、原価が高い料理 | 廃止を検討、別メニューに変更 |

基本的な活用方法は

- Aランク → さらに売れるように強化

- Bランク → Aランクに近づけるために改良

- Cランク → 継続するか見直す

ホテルから外食チェーン希望

NOBUさん、これ大事なのはわかるんですが

分析っていうのがすごく苦手なんです😢

わかるよ!

裏技は「ChatGPT」に突っ込んで考察してもらうんだ。

画像を添付して、指示文

- このABC分析を考察してほしい

- このABC分析表からどのメニューを強化すべきか教えてほしい

と入力すれば考察してくれるよ。

面接で使える一言例文…

前職では、ABC分析をもとにバランスを見ながらメニューを考えました。

回転率

営業時間で、テーブルや席が何回転したかを示す数字のこと。

計算式は

回転率=その日にお客様が座った座席/店の席数

たとえば

- 店舗の席数:10席

- 使用した席数:25席

回転率=25/10=2.5

この場合だと、2.5回の回転率。

つまり、1つの席で1日に平均2.5組のお客様が利用したことを意味してるんだ。

【回転率のポイント】

- 高い回転率は、効率的に多くのお客様を迎えていて売上が増える可能性がある。

- 低い回転率は、席の使用頻度が少なく、売上機会を逃している可能性がある。

回転率の考え方は業態によってぜんぜん違うってことを覚えておいてほしい。

例①ラーメン・うどん

→回転率高い方が〇 単価が安いから数をこなすことが大事

例②ホテルディナー

→回転率低くても〇 単価が高いからサービス重視

面接で使える一言例文…

ラーメンやうどんを食べに行く時にその回転率から売上を予想してしまうクセがあります。

稼働率

回転率と似ているから間違えないように注意が必要だよ。

お客様がどれだけその席を利用しているかの割合を示す数字のこと。

計算式は

稼働率=実際に使われた席数/利用可能な席数×100

たとえば

- 店舗の総席数:20席

- 実際にお客様が座った席数:15席

稼働率=15/20×100=75%

この場合だと稼働率は75%。

つまり、利用可能な席のうち、75%が実際に使われたってこと。

【稼働率のポイント】

- 高い稼働率は、効率的に営業している。

- 低い稼働率は、空席が多い状態。集客や売上チャンスを逃している。

でも、稼働率が高すぎるとミスが起こったりクレームに繋がったりするからバランスが必要なんだ。

面接で使える一言例文…

前職では、スチームコンベクションの稼働率を向上させることで、朝食のオペレーションを効率化し、2名体制から1名体制へと削減することに成功しました。

客室稼働率(OCC)

ホテル業界ですごくよく使うから覚えておこう!

部屋がどれだけ予約されているか、実際に利用されているかを示す数字のこと。

客室稼働率は高ければ高い程、収益が見込めるんだ。

計算式は

稼働率=利用部屋数/提供可能な部屋数×100

たとえば

- ホテルの総部屋数:100部屋

- 実際に利用された部屋数:85部屋

稼働率=85/100×100=85%

この場合だと稼働率は85%。

つまり全室の85%が実際に利用され、宿泊されていることを意味している。

【ホテルの客室稼働率のポイント】

- 高い稼働率は、ホテルが効率的に運営されている。

- 低い稼働率は、売上機会を逃している。

今はシステム化されているからミスはないけど

オーバーブッキングって言って管理不足でクレームが起こることもあるんだ。

面接で使える一言例文…

前職では、客室稼働率を意識しつつ、サービスの質を落とさないようにも配慮していました。

喫食率

ホテル業界で宿泊客のうち、どれくらいの人がホテルの食事サービスを利用したかを示す指標のこと。

喫食率は高ければ高い程良いんだ。

計算式は

喫食率=レストランを利用した宿泊客数/総宿泊客数×100

たとえば

- ホテルの総宿泊客数:200人

- 朝食ビュッフェを利用した宿泊客数:120人

喫食率=120/200×100=60%

この場合だと喫食率は60% 。

「宿泊客の60%がホテルの朝食を利用した」ということ。

【ホテルの喫食率のポイント】

- 高い喫食率 は収益性が高い。

- 低い喫食率 は 宿泊客が外で食事をしていて収益性が低い。

喫食率を上げるためには、

朝食付きプランの販売や宿泊客限定の割引などの方法があるね。

面接で使える一言例文…

前職では、喫食率を上げる為お客様にはかならずお声をかけていました。

アイドルタイム

お客様が少なく、暇な時間帯のこと。

具体的には

- ランチとディナーの間(14時〜17時)

- 朝食営業後(10時〜11時)

- 深夜の時間帯(21時以降)※業態による

飲食店でのアイドルタイムは「売上」を生み出しにくい。

でもアイデアや創意工夫次第でチャンスに変えることだってできちゃうんだ。

【アイドルタイムの活用方法】

- バイト人員はタイミーを利用する

- カフェメニューや軽食を提供(例:ドリンクバー・スイーツメニュー)

- 割引やハッピーアワーを実施(例:14時~17時限定のセット割引)

- 仕込みや清掃をする時間に充てる

ホテルから外食チェーン希望

業界ではみんな知ってる言葉だと思うんですけど…

確かにそうだね。

アイドルタイムって経営側からすれば売上を生まない、もったいない時間。

アイドルタイムという言葉を使って、どんな実績を残したか。

どんな取り組みをしたのか。

企業の課題にチャレンジする姿勢を見せることがポイントなんだ。

面接で使える一言例文…

アイドルタイムの稼働率を上げるためInstagramで「時間限定メニュー」リールをスタッフみんなで考えました。

値入率

商品を販売する前に設定する指標のこと。

販売するにあたってあれこれ考えて計算するときに使うのが利益率。

計算式は

(販売価格 – 仕入れ原価)÷ 販売価格 × 100

よく間違えちゃうのが「利益率」で一緒と思っている人がいるけど

利益率は、販売後の「実際の利益率」のこと。

値入率は、販売前の「予定利益率」のこと。

| 項目 | 利益率 | 値入率 |

|---|---|---|

| 定義 | 売上高に対する粗利益の割合 | 販売価格に対する利益の割合 |

| 計算式 | (売上高 – 売上原価) ÷ 売上高 × 100% | (販売価格 – 仕入れ原価) ÷ 販売価格 × 100% |

| 使用タイミング | 商品販売後の実績評価時 | 商品販売前の価格設定時 |

| 考慮点 | 実際の販売状況やロスを反映 | 理論上の利益率で、ロスは未考慮 |

| 目的 | 実際の収益性の評価 | 価格設定時の利益目標の設定 |

NOBUさん、この”言葉の違い”って大事なんですか?

どっちでもいいような気もしますが…

ぶっちゃけ気にしていないお客様もいるけど、

意味を知って使うことが大切なんだ。

利益率

実際に商品を販売した後の結果を示す指標のこと。

決算や業績分析のときに使うことが多いんだ。

計算式は

(売上高 – 売上原価)÷ 売上高 × 100

よく間違えちゃうのが「値入率」で一緒と思っている人がいるけど

値入率は、販売前の「予定利益率」のこと。

利益率は、販売後の「実際の利益率」のこと。

あまり気にされないことだけど大事だから覚えておこう。

| 項目 | 利益率 | 値入率 |

|---|---|---|

| 定義 | 売上高に対する粗利益の割合 | 販売価格に対する利益の割合 |

| 計算式 | (売上高 – 売上原価) ÷ 売上高 × 100% | (販売価格 – 仕入れ原価) ÷ 販売価格 × 100% |

| 使用タイミング | 商品販売後の実績評価時 | 商品販売前の価格設定時 |

| 考慮点 | 実際の販売状況やロスを反映 | 理論上の利益率で、ロスは未考慮 |

| 目的 | 実際の収益性の評価 | 価格設定時の利益目標の設定 |

面接で使える一言例文…

前職店長時代は、従業員に対して「値入率」と「利益率」の違いを徹底して指導してきました。

歩留まり(ぶどまり)

歩留まりってそんなに重要じゃない気がするんですけど…

いやいや、企業にとっては利益に直結する重要なポイントなんだ。

食材だけに関わらずいろんな場面で使うことばだよ。

歩留まりとは、 仕入れた食材のうち、実際に使える部分の割合(可食部割合) のこと。

計算式は

歩留まり率(%)= 可食部(kg)÷ 総原材料(kg)× 100

例えば

- から揚げを油で揚げたら1㎏が800gになった→歩留まりは80%

- 10㎏のカカオ原料で実際に使えるのは6㎏→歩留まりは60%

- 2㎏のお肉をトリミングすると1.5㎏になった→歩留まりは75%

可食部割合が多いほど利益が大きいのはわかるよね?!

歩留まりは高ければ高い程いいという考え方が正しい。

歩留まりが大事な理由

- 食材のロスを減らせる(無駄をなくす!)

- 原価計算ができる(適正な価格設定に!)

- 効率よく食材を使える(利益アップ!)

利益に直結することだから歩留まりの知識は重要だよ。

しっかり理解しておいてね。

面接で使える一言例文…

もし御社で働けるなら、歩留まりを意識した調理を徹底し、質の高い料理を提供していきます。

面接に集中できる環境を作ってくれるのが

フーズラボなんだ。

忙しいきみに変わって希望案件を探してくれるよ。

HACCAP(ハサップ)

食品の安全を守るための衛生管理システムのことで、

「Hazard Analysis and Critical Control Point」のハサップの略、日本語では

「危害要因分析・重要管理点」というんだ。

2021年6月からは、原則すべての食品関連事業者に義務付けされている。

ひとことで言うと、

「食品を作る過程で起こりうる危険を予測し、それを防ぐための対策を立てて、きちんと管理する」という仕組みなんだ。

基本的なHACCPの7つの手順

- 危険を見つける(細菌・異物・アレルギー物質など)

- 特に気をつけるポイントを決める(加熱温度・冷蔵管理など)

- 基準を決める(例えば「75℃で1分加熱」など)

- ちゃんとできているか監視する(温度チェックなど)

- 基準を守れなかった場合の対応を決める(加熱し直す・破棄する など)

- 全体の仕組みが正しいか確認する(記録を見直すなど)

- 記録をつける(問題が起こったときのために)

例として、お菓子メーカー(クッキーの工場)を想定しハサップを考えてみたよ。

- 危険を見つける → 異物(髪の毛・金属片)が入るかも? 焼き不足で細菌が残るかも?

- 管理ポイントを決める → 金属探知機、焼成温度、アレルギー管理

- 基準を決める → 「金属探知機は0.3mm以上検出」「焼成は180℃で15分」

- チェックする → 温度を測る、探知機の動作確認、アレルギーラインの管理

- 問題があれば対応 → 金属検出なら廃棄、焼き不足なら再加熱

- 仕組みを見直す → 記録を確認、作業手順を改善

- 記録を残す → 温度・探知機の結果・作業内容を記録

業務中や面接で、

HACCAPって何かわかる?

って聞かれたらどうする。

ホテルから外食チェーン希望

食の安全を守るために「危険を見つけて管理し、未然に防ぐ」仕組みです!

完璧だね!

くわしくはこちらを見てね→HACCP(ハサップ)|厚生労働省

食品添加物

食品の製造や加工、保存などの目的で食品に添加される物質のこと。

製造した場所が違う場合すべて記載が必要で、厚生労働大臣が指定した添加物のみ。

今、使うことが認められている食品添加物は大きく4つに分けられているんだ。

| 区分 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 指定添加物 | 厚生労働大臣が指定した添加物で、化学的合成品だけでなく天然物も含まれる。 | 保存料(ソルビン酸)、甘味料(キシリトール)、着色料、香料 |

| 既存添加物 | 日本で広く使用され、長い食経験がある化学合成品以外の添加物。食品衛生法改正により、天然物を含むすべての添加物に対象が拡大された。既存添加物名簿に収載。 | 酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(グルタミン酸ナトリウム)、増粘剤(ペクチン) |

| 天然香料 | 動植物から得られる天然の物質で、食品に香りを付ける目的で使用される。 | バニラ香料、カニ香料、オレンジ香料、シナモン香料、レモン香料 |

| 一般飲食物添加物 | 一般に飲食に供されるもので、添加物として使用される。 | イチゴジュース、寒天、酢、ココア、ヨーグルト |

原材料名に表示されるのは、/スラッシュの後に記載するのが一般的。

面接で使える一言例文…

食の安全安心が一番ですので自己学習ではありますが食品添加物の勉強をしています。

トリミング

製品を一定のサイズや形状に整えるために、余分な部分を切り落とす工程のこと。

食品業界では主に

- 洋菓子、生菓子製造

- 食肉加工

- 野菜の処理

で使われる言葉なんだ。

消費者や納品先へ見栄え良くきれいな製品を届けるためにトリミングをしている。

でも過度なトリミングは歩留まりが悪くなり利益低下につながってしまうんだ。

ホテルから外食チェーン希望

犬のトリミングを連想しちゃいました(笑)

確かに。

業界は違うけど意味はほぼ同じだね。

人時生産性(にんじせいさんせい)

聞いたことあるような、ないような…

人時生産性を知っているのと知らないのでは

かなり差がでるから絶対に覚えておこう!

人時の読み方は「にんじ」。

結構間違えやすいから注意しよう。

従業員一人が1時間あたりに生み出す粗利益を示す指標のこと。

最近良く使われるようになったのは、人口減少による人手不足が背景にあるんだ。

人時生産性が高い程、短時間で1人の従業員が短時間で価値の高い商品を作っているってことが客観視できる。

計算式は

人時生産性 = 粗利益 ÷ 総労働時間

たとえば、

このように同列企業のA店とB店があるとする。

| 店名 | A店 | B店 |

|---|---|---|

| 粗利益 | 540万円 | 600万円 |

| 総労働時間 | 600時間 | 750時間 |

| 人時生産性 | 9,000円/時間 | 8,000円/時間 |

| 評価 | 人時生産性が高い | 人時生産性が低い |

見解として、B店は売上はA店より高いものの

人時生産性の観点から言えば、

労働時間が長く効率的な業務が出来ていないと判断できるってわけだね。

つまり高い数値の方が良いとう評価。

こういった考えにそって飲食業界だけじゃなく、小売業、食品メーカーまで幅広く使われているよ。

面接で使える一言例文…

昨今の人手不足から、人時生産性の観点でレシピを考える必要があると感じています。

消費期限

食べることが可能な期限のこと。

これを過ぎると安全に食べられなくなる可能性がある、危険だよって表記。

お弁当やサンドイッチ、生ものなど、傷みやすい食品に「消費期限」として表している。

例:おにぎり、弁当、サンドイッチ、生ケーキ

賞味期限

おいしく食べられる期限のこと。

長持ちする食品についているのが一般的だね。

期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけじゃないけど、だんだん味や風味が落ちてちゃう。

例:インスタントラーメン、缶詰、ポテトチップス

賞味期限・消費期限の違い覚え方

過ぎるとひさんな結果の「消費(ひ)期限」

あじが落ちても大丈夫「賞味(あじ)期限」

ホテルから外食チェーン希望

どっちなのかわからなくなっちゃうんです( ;∀;)

これで覚えたらいいですね。

飲食業界では当たり前中の当たりまえの知識。しっかり覚えておこう。

面接で使える一言例文…

食品ロスが大きな課題となっている中で、消費期限を延ばすことに対しては個人的に賛成しています。

MR

2つの意味(M)があるんだ。

- 市場調査(Market Research):新商品の開発や販売戦略の策定のために、市場の動向や消費者の嗜好を調査・分析する。

- 店舗視察(Market Retailing):競合他社の店舗や商品陳列を視察し、販売戦略や商品開発の参考とする。

例えば、

MR行ってきて!!

と言われたら、競合店調査に言ってきて!!ってことだね。

テイクアウト

お店で作った料理や商品を、持ち帰って食べてもらう販売スタイルのこと。

今ではいろんなテイクアウトの形があるよね。

- 店頭での弁当・単品販売

- ウーバーイーツ

- キッチンカー

- イベント出店

飲食店は、テイクアウトをしようとすれば簡単に出来るんだ。

同時に5Sなどの「衛生面」の配慮と、

裏張り表示の「食品表示」は注意しないといけないよ。

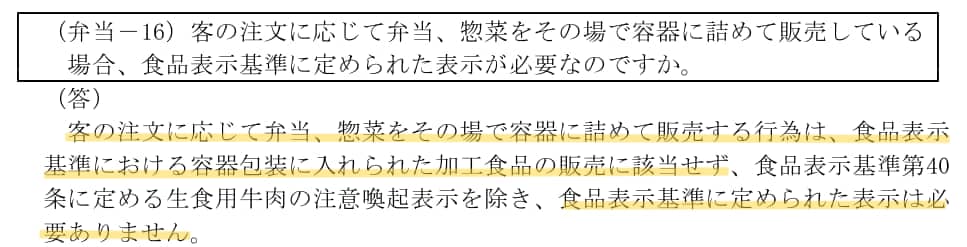

テイクアウト表示

外食店でお弁当の販売、キッチンカーでテイクアウトとして販売する場合

基本的には表示は必要ないんだ。

消費者庁:テイクアウト表示の中の17ページ内の(弁当‐16)項目に記載されているよ↓黄色下線

理由としては、

『その場で…』がポイント。

製造依頼(注文)があって商品を渡す際にお客さんからの質問に答えることが可能だから。

ただ、食品表示でもっとも重要な項目は下記の3点

- アレルギー表示

- 食品添加物

- 消費期限

これらの質問があった時、すぐに答えれるようにしておこう!

その場で答えることが出来るっていうのが前提だからね!

そして注意しないといけないのが、製造場所が違うってとき。

販売場所が同じ場合→表示は不要。

販売場所が違う場合→必ず表示は必要。

食品表示は常に変わってくるから消費者庁の情報にアンテナを張っておこう!

食品表示法

消費者が食品を選ぶ際に、安全や品質などの情報を正しく理解できるように、食品の表示に関するルールを定めた法律。

以前は、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」という3つの法律に分かれてててむちゃくちゃわかりづらかったんだ。

そこで、2015年「食品表示法」として新たに制定された。

外食店にとっては、製造した場所とは違う場所で販売したときに必要な知識だよ。

法律の目的

- 消費者が食品の安全性を判断できるようにする

- 消費者が食品を自主的かつ合理的に選択できるようにする

くわしくはこちらを見てね→消費者庁

スーパーとかはこの法律に沿って表示作成するんだけど、

人が一個づつ調べるなんて無理だよね?!

ある程度入力すれば全部表示を出してくれるソフトがあるので紹介しておくね。

- 食品大目付そうけんくん (株式会社ユー・エス・ケイ)

- らくらくシェフ (株式会社officeR3)

- スマート食品表示 (株式会社スマッシュ)

- 新・食品表示チェッカー (株式会社セフテック)

- FoodCAS (株式会社T-Must)

ホテルから外食チェーン希望

いちばん上の”そうけんくん”は聞いたことがあります!

そうだね。

使いやすいと評価の高いツールでおすすめだよ。

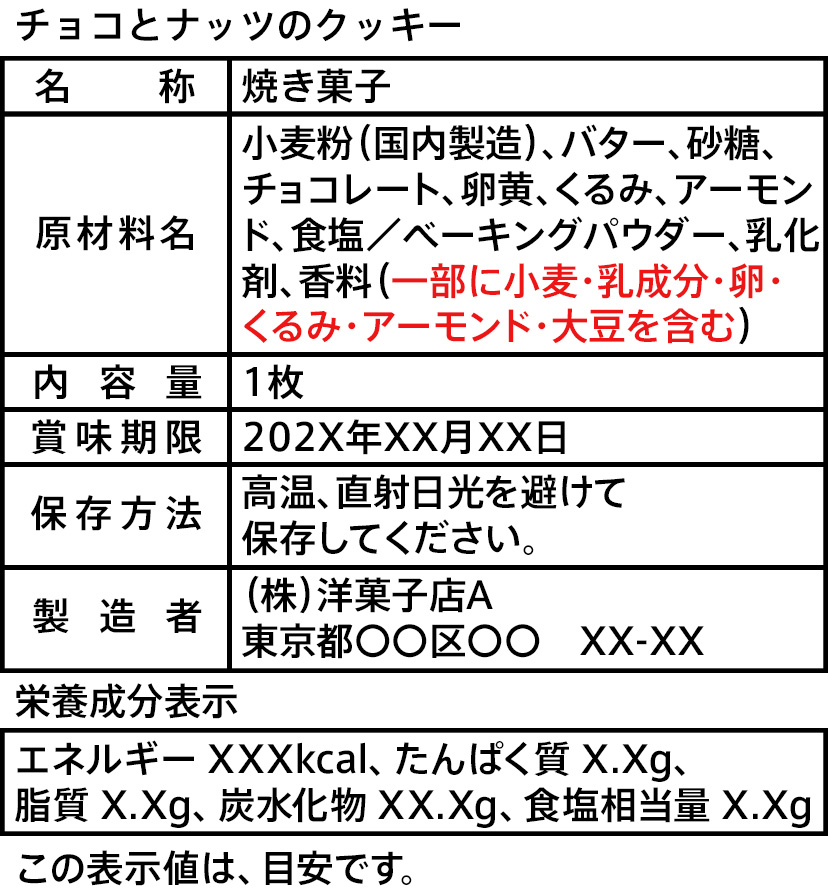

アレルギー食品

外食テイクアウトで表示が必要ないかもしれないけど

知っておくべきなのがアレルギー食品の項目と表示の知識。

特定の食品を摂取した際に、体が過剰な免疫反応を起こし、様々な症状を引き起こす現象なんだ。

義務表示が8品、可能であれば表示して下さいねの意味の準ずるものは20品ある。

| 区分 | 原材料 |

|---|---|

| 表示が義務付けられている特定原材料8品目 | 卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ |

| 表示が推奨されている特定原材料に準ずるもの20品目 | アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |

多くの場合、アレルギー食品は原材料名の枠の()内に記載されているよ。

注意してほしいのは

例えば

令和6年3月28日に、「食品表示基準について」の一部が改正されて、

食物アレルギー表示推奨品目に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されたんだ。

まずは、義務の卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみは覚えておこう!

くわしくはこちらを見てね→消費者庁

面接で使える一言例文…

アレルギーをもつ兄弟がおり、アレルギー食品28品目はすべて暗記しています。

コンタミネーション

通常業務では「コンタミ」と略して使っているコンタミネーション。

食品製造の現場で、本来あってはならない物質が混入して、品質を損なうことを指すんだ。

最近はアレルゲンの観点から特に重要になっているよ。

例えば

鶏肉を入れていたボールを洗浄して、そのボールでアジのたたきを作った。

この場合は、鶏肉のサルモネラ属菌はもちろんアレルゲン28品目にも入っている。

その後のアジのたたきも生食用の商品だからかなり良くないコンタミってこと。

コンタミネーションが起こる原因はいくつかあるけど重要な5つを紹介するね。

| 問題点 | 対策 | |

|---|---|---|

| ①不十分な衛生管理 | 手洗いや消毒の不足、作業場の清掃不良など | 徹底した衛生管理手洗いや消毒の徹底、作業場の清掃・整理整頓、従業員の衛生教育 |

| ②不適切な作業工程 | 原材料の保管方法の不備、製造工程での異物混入など | 適切な作業工程の確立原材料の適切な保管、製造工程での異物混入防止対策、製品の品質検査 |

| ③設備の不備 | 老朽化した設備の破損、清掃しにくい構造の設備など | 設備の適切な管理定期的な設備の点検・清掃、設備の更新 |

| ④従業員の知識不足 | 衛生管理に関する知識や意識の欠如など | 従業員の意識向上衛生管理に関する知識や意識の向上、コンタミネーション発生時の対応訓練 |

面接で使える一言例文…

私が希望するセントラルキッチン部門での製品製造においては、コンタミネーションも重要な要素だと考えています。

面接に集中できる環境を作ってくれるのが

フーズラボなんだ。

忙しいきみに変わって希望案件を探してくれるよ。

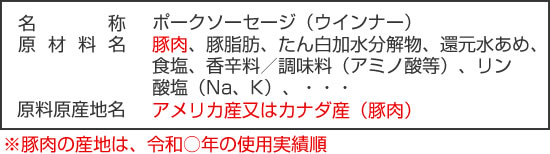

原料原産地表示制度

2017年9月1日からスタートしていて2022年4月1日に完全適用。

消費者が食品を選ぶ際に、原材料の産地情報を確認できるようにするための制度なんだ。

これも、外食店にとっては、製造した場所とは違う場所で販売したときに必要な知識だよ。

表示の方法

- 国産品の場合は「国産である旨」を表示。

- 輸入品の場合は「原産国名」を表示。

- 2か国以上の場合、重量割合順に表示。

赤字で書いている部分が原料原産地表示にあたる。

この表示例の場合は、「項目」に原料原産地名を設けているけど、

「原材料名」豚肉のあとに(アメリカ産又はカナダ産)と表記してもOK。

主に加工食品が対象で、生鮮食品は別の基準で義務付けらている。

重量割合上位1位の原材料が対象になってるんだ。

くわしくはこちらを見てね→消費者庁

5S

職場環境を改善するための5つの頭文字をとった行動目標のこと。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 整理(Seiri) | 必要なものと不要なものを分け、不要なものを処分する。 |

| 整頓(Seiton) | 必要なものを使いやすい場所に、誰でもわかるように配置する。 |

| 清掃(Seisou) | 職場をきれいに掃除し、点検する。 |

| 清潔(Seiketsu) | 整理、整頓、清掃の状態を維持し、清潔な状態を保つ。 |

| 躾(Shitsuke) | 決められたルールや手順を守り、習慣づける。 |

「5Sはとても重要だと感じます!」なんて自然にしゃべることが出来たら見る目が変わってくるよ。

長くはたらくぼくでも、定期的に5S指導を受けるんだ。

それくらい重要だよ。

ホテルから外食チェーン希望

5つが覚えれそうで覚えれない…😂

OEM

OEMは、他の会社のブランドで商品を作ること。

自社で製造した商品を、別の会社の名前(ブランド)で販売してもらう仕組みなんだ。

例えば、

ある居酒屋チェーンで大人気の「〆に旨い!〇〇オリジナルラーメン」があるとする。

でも、その居酒屋チェーンは工場を持っていない。

そこで、スープ専門で作る企業がその居酒屋チェーン向けににスープを作っているんだ。これがOEMってこと。

OEMのメリット

- 作る側の会社(食品メーカー)→商品をたくさん作ってチャンスが増える。

- 売る側の会社(外食業)→自社ブランドの商品を簡単に作れる。

OEMとPBの違い

生産形態はほぼ同じなんだ。

表現の仕方だけの違いで、「作る側」はOEMと呼んでいて、「売る側」はPBと呼んでいる。

ホテルから外食チェーン希望

立場によって呼び方がちがうんですね。

すばらしい!

そうゆうことだよ。

ディベロッパー

直接的な意味は、開発事業者や開発元を意味しているけど業界で少し違ってくる。

食品業界でいうところのディベロッパーは2つの意味で使われているよ。

食品開発技術者

食品メーカーや外食産業の商品開発者をディベロッパーと呼んでいる。

商品開発、研究、品質管理など幅広い業務を担っている専門技術者。

食品建屋の運営元

商業施設(ショッピングモール、フードコートなど)において食品テナントの誘致や区画割、店舗設計などを担当する開発者・開発元の事。

わかりやすく言えば、

イオンモールのテナントに入って営業している魚屋さんがあるとする。

その、ディベロッパーはイオンさんって事。

NOBUさん、ありがとうございました!

面接でサラッと言えるように練習します。

知識はかならず資産になる!

ってぼくは信じているんだ。

上手にアピールすることで高い評価を得られるよ。

一緒にがんばろう。

まとめ

飲食で長くはたらいている人でも、意外に知らない事って多いんだ。

言葉を知らないと良いパフォーマンスが出来ないし、

「こやつモノを良く知ってるな」

と相手に思ってもらう事っていうのはすごく大事だよ。

何も知らない無知な人だと下に見られちゃうから、スムーズにいかないことだって起きちゃう。

対等な知識レベルは中途採用にはすごく重要なんだ。

飲食業界に必要なスキルとして随時更新していくから是非また読みに来てね!

そして、最後に

次のステップで転職を考えている君!

しょく選び.comは全力で応援しているよ。

悩んだ時は相談してね。

コメント